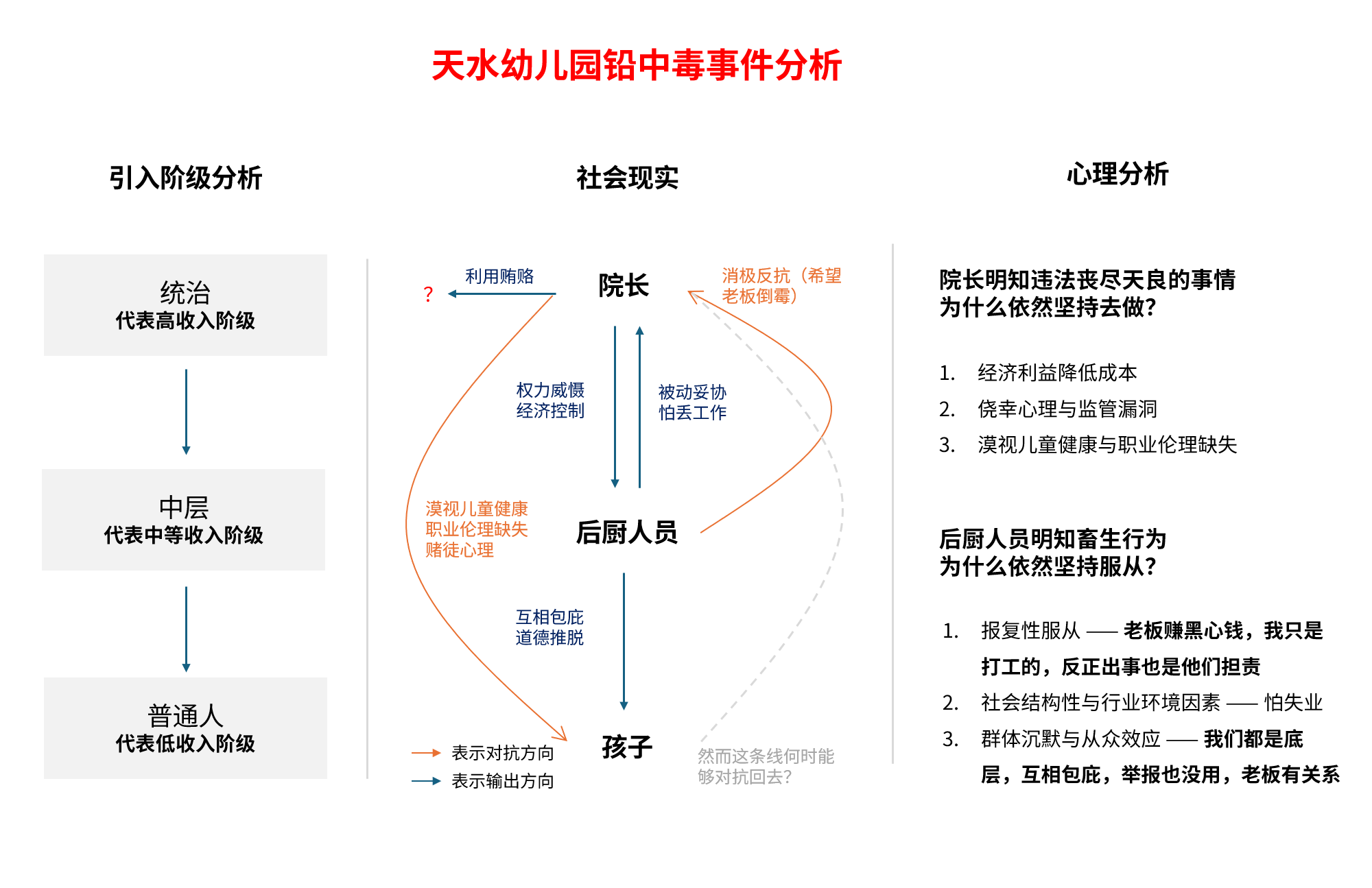

甘肃天水某幼儿园长期使用含铅工业颜料制作儿童食品,导致200多名幼儿健康受损。这起骇人听闻的事件,撕开了民办教育光鲜表象下的丑陋真相:在某些教育从业者眼中,幼儿园不过是阶级压迫的试验场,儿童健康只是可以计算的成本。

这并不是单纯报复社会,而是阶级中的对抗。我用了10分钟时间,在PPT仔细分析人物心理。现在你可以将图带入到文章里。如果你不了新闻,请查看百度词条 7·1天水幼儿园违规使用添加剂事件

院长的剥削逻辑:将家长视为待宰羔羊

这些黑心园长深谙阶级剥削之道。他们刻意营造”高端幼儿园”的假象,收取动辄上万元的学费,却用工业颜料糊弄家长。在这些人的价值体系中,家长被简单分为两类:一类是”人傻钱多”的暴发户,活该被宰;另一类是”打肿脸充胖子”的工薪阶层,根本不配享受真正优质的教育资源。

更令人愤慨的是,他们吃准了家长的心理弱点:即便发现问题,多数家长也会因害怕孩子被”特殊对待”而选择忍气吞声。这种精准的阶级算计,让黑心园长们愈发肆无忌惮。

后厨人员的生存困境:底层劳动者的悲哀

在这条罪恶链条上,后厨人员的选择同样折射出残酷的阶级现实。他们大多拿着微薄的薪水,背负着养家糊口的压力。当面对园长的违法指令时,这些底层劳动者陷入了典型的阶级困境:要么同流合污保住饭碗,要么坚持原则失去生计。

更可悲的是,长期的阶级压迫已经扭曲了部分人的价值观。有人用”老板让干的”来推卸责任,有人甚至产生”让老板倒霉”的报复心理。这种畸形的职场生态,正是阶级压迫最直接的恶果。

监管体系的阶级属性:为何总是事后诸葛亮?

耐人寻味的是,涉事幼儿园居然还是”食品安全示范单位”。这暴露出监管体系根深蒂固的阶级属性:对民办机构的检查流于形式,对”示范单位”的复查形同虚设。某些监管人员与资本的关系,似乎总比与民众的关系更亲密。

这种监管的阶级性还体现在执法尺度上。若不是这次事件引发舆论哗然,很可能又会以罚款了事。在资本面前,监管的牙齿总是显得那么钝,而在普通民众面前,却又常常锋利得过分。

教育的异化:当育人变成生意

这起事件最令人痛心之处,在于它揭示了教育的彻底异化。在一些人眼中,幼儿园不再是教书育人的净土,而是赤裸裸的生意场。在这里,教育质量要让位于利润率,儿童健康要让位于成本控制,师德师风要让位于商业算计。

这种异化的本质,是资本逻辑对教育领域的野蛮入侵。当教育被明码标价,当师生关系变成买卖关系,发生这样的悲剧几乎是一种必然。

结语

要杜绝此类事件,不能止于个案处理。必须打破教育领域的阶级压迫结构:要建立真正独立的监管体系,要完善劳动者保护机制,更要重塑教育的公共属性。在这个意义上,每个关注此事的普通人都在参与一场重要的社会变革。只有持续保持追问和批判,才能让教育回归育人的本质,而不是沦为阶级压迫的工具。